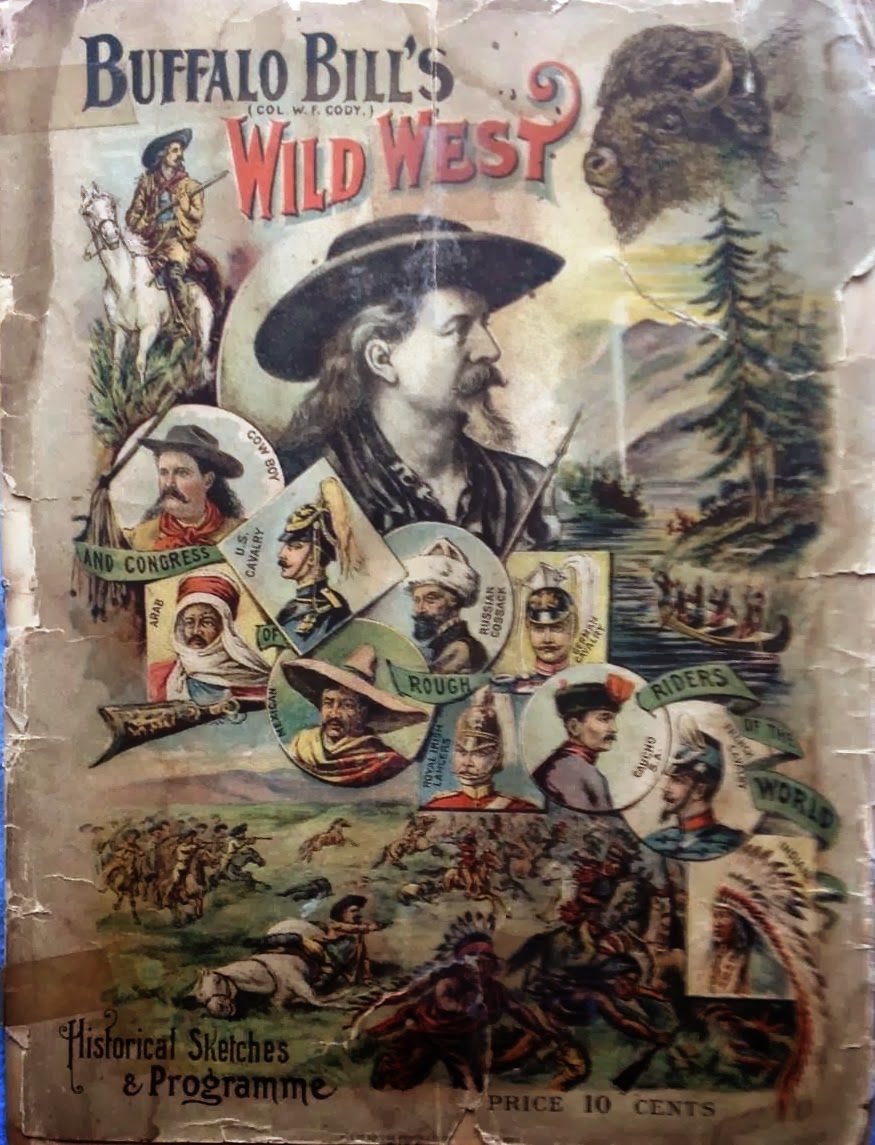

Ningún otro hombre como Buffalo Bill me había producido nunca una impresión tan clara de que uno acaba por llegar a ser lo que se cuenta de él, la farsa que representa con la complicidad del mundo. Cuando leí en los pasquines el título de Coronel, supuse que algún escritor o periodista se habría tomado la licencia de concederle ese rango militar. Que yo supiera, en los quince años transcurridos desde nuestro primer encuentro, Bufalo Bill se había dedicado por entero a su circo, quizás lo único que quedaba ya del antiguo, lejano, salvaje oeste. Pero quién era yo para poner en duda los méritos de nadie. Por eso, cuando entré a saludarlo, pregunté por el coronel Cody.

Ningún otro hombre como Buffalo Bill me había producido nunca una impresión tan clara de que uno acaba por llegar a ser lo que se cuenta de él, la farsa que representa con la complicidad del mundo. Cuando leí en los pasquines el título de Coronel, supuse que algún escritor o periodista se habría tomado la licencia de concederle ese rango militar. Que yo supiera, en los quince años transcurridos desde nuestro primer encuentro, Bufalo Bill se había dedicado por entero a su circo, quizás lo único que quedaba ya del antiguo, lejano, salvaje oeste. Pero quién era yo para poner en duda los méritos de nadie. Por eso, cuando entré a saludarlo, pregunté por el coronel Cody.

Aquellos días, en Londres, dudábamos de que existiera un sol. Usted, le dije, trae a nuestras ciudades ordenancistas y sucias de humo el aire libre de las praderas. Me agradeció el cumplido e hizo como que me recordaba.

Su atuendo era sobrio, como si se hubiera agrisado a la par que su pelo. Nada quedaba de la casaca roja de antaño, ni de los pantalones de fieltro negro bordado en rojo con campanillas de plata y adornos multicolores. Hace años, muchos años, un empresario teatral del Este había diseñado aquel atuendo fantasioso. Cody, después de vestirlo por los escenarios durante una temporada completa, lo hizo real volviéndose a enrolar de esa guisa con su regimiento de siempre, el quinto de caballería. Fue una apuesta contra el escepticismo de unos espectadores burlones.

En su vaivén desde el teatro de mentira al de verdad, Cody fue más afortunado que aquel otro personaje del salvaje Oeste, el ditirámbico Custer. Unos días después del desastre que inmortalizó al séptimo de caballería, el quinto de Cody sorprendió a una partida de sioux. Uno de ellos debió a ese encuentro casual su infausto ascenso a famoso jefe Yellow Hair o Yellow Hand, nombre variable según el periódico que informara y la mayor o menor exactitud del plagio. Otros detalles también diferían de una versión a otra: en unas, Cody y Yellow Hair o Hand, se enzarzaban en duelo singular de rifles y colts, desmontándose mutuamente a balazos; en otras, el duelo era a cuchillo y duraba varias horas. Todos los relatos, sin embargo, tenían un titular unánime: Primera Cabellera por Custer. Con ese reclamo de sangre y venganza, Cody bautizaba meses después la principal atracción del espectáculo que acababa de fundar. Cuando el espectáculo llegó a Nueva York, pude asistir a la reconstrucción fiel de la escena: Cody con el torso inclinado sobre el indio moribundo, el gesto ampuloso del cuchillo en su mano derecha y la izquierda que levanta el cruento despojo, arrancado desde su escondite entre el tocado de plumas del figurante. Aplausos y vítores.

Ahora yo cumplimentaba por segunda vez en mi vida al espectáculo y a su creador, Bufalo Bill. Su nombre y su contenido habían cambiado. Los Rudos Jinetes se habían puesto de moda a partir de las hazañas de Rooseveelt en la guerra de Cuba y las guerras indias eran ya un residuo del pasado.

Sentado frente a él alabé la pasmosa puntería de Annie Oakley, la trepidante intensidad del asalto a la diligencia, la gracia de los pequeños caballos mogoles y el lánguido trote de los camellos árabes. No pasé por alto el desfile ordenado y exacto del Quinto Regimiento de Lanceros Reales Irlandeses, tan distinguido hacía poco frente a los derviches del Sudán. A todo asintió en silencio, complacido.

Para hacer más creíbles mis halagos, me lamenté por los bisontes de otro tiempo que ahora no había encontrado. Entonces habló.

—Es triste decirlo: no ha sido posible reemplazarlos. Cuando yo era joven, poblaban a millones la pradera. Ahora ni siquiera es posible capturar una docena.

Presintiendo que la conversación discurriría por derroteros transitados, añadí que el gobierno de su país ya había dictado leyes para acotar su caza. Dije las consabidas lamentaciones acerca de los indios y su modo de vida extinguido. Quedó pensativo. No como el hombre que no encuentra palabras, sino como el que tiene demasiadas.

—En la guerra, la aniquilación del enemigo es la regla. Para la celebración de la victoria, su presencia es inexcusable. En mi espectáculo, tan necesarios eran el hombre blanco como el indio. En contra de lo que muchos dicen para denigrarme, nadie puede representar lo que no ha vivido. Estos figurantes que han interpretado la muerte de mi amigo el coronel Custer, no son aquellos que usted vio la primera vez. Quizás ha llegado el momento de disolver la compañía.

—Toro Sentado murió hace tiempo —concedí accediendo a lo que suponía un ejercicio de nostalgia.

—Supe de su muerte a la vez que de los vergonzosos hechos que siguieron en Wounded Knee. Al humillar y maltratar a los que fueron nuestros enemigos, nos hemos deshonrado a nosotros mismos. Toro Sentado no hubiera hecho eso.

Su nombre lo presentaba tal como era: obstinado y solemne. Recordamos demasiado Little Big Horn, porque no caemos en cuenta de cuánto tuvo de afortunada la victoria de un impetuoso Caballo Loco sobre un Custer ebrio de certezas. En cambio, Toro Sentado era el hombre que había visto a los soldados azules caer a tierra como copos de nieve. Los otros dos fueron apenas instrumentos de su sueño. Al cabo, Caballo Loco fue derrotado, preso y finalmente ensartado en la bayoneta de un soldado impaciente, pero Toro Sentado esquivó durante años a un ejército herido en su orgullo. Fueron los cazadores de búfalos que había traído el ferrocarril los que acabaron rindiendo a su pueblo por el hambre.

Pensé prolongar sus palabras con algún comentario acerca de los inconvenientes del progreso, pero mi interlocutor no necesitaba tomar aliento.

—Es fácil para la arrogancia de un guerrero enfrentar el dilema de la derrota: morir o rendirse. Toro Sentado no podía permitirse ninguna respuesta sencilla. Poco antes de dejar este mundo, su padre le había encomendado: “mata búfalos y alimenta a tu pueblo”. Así había hecho Toro Sentado desde los trece años. Ahora ya no podía cazar búfalos, pero aún se debía a los suyos.

Sus pasos dubitativos lo llevaron a Fort Buford. El Major Brotherton asistió a una ceremonia singular, único derecho que se concedía al vencido. Frente a él, Toro Sentado cedía su rifle a su hijo de siete años para que el niño lo entregara con sus propias manos. Al Mayor le dijo: “Quiero que mi hijo aprenda a ser amigo del hombre blanco”. A su hijo le había dicho un rato antes: “Si tú entregas el rifle por mí, será como si yo no me hubiera rendido”. Creyó que así podría engañar a su destino.

El enemigo fue tan cauteloso en la victoria como desleal había sido siempre a los tratados. Toro Sentado fue confinado en Fort Randall con su gente. Todas las mañanas los soldados separaban a los hombres de las mujeres y los niños, y hacían recuento. Dos años duró esta ofensa al amanecer. Al tiempo lo trasladaron a la Reserva de Standing Rock.

Por entonces, mi espectáculo viajaba ya por las principales ciudades. Era quizás el mejor, pero en todo caso uno más entre otros parecidos. Annie Oakley hacía diana en el público con el encanto de su orfandad. La competencia tenía a Lilian Smith, algo más joven que ella y harto más descarada. Mi propio personaje, Búfalo Bill, estaba cojo: Yellow Hair no era un antagonista a su medida. Y además, estaba muerto. Me propuse enrolar al último jefe de la nación sioux.

La Agencia India aprobaba mis gestiones: querían separar a Toro Sentado de los suyos cuanto fuera posible. Nada más llegar a la Reserva, el comisionado le había dado al viejo jefe una azada para que cavara la tierra con sus propias manos, un ultimátum para que echara de casa a una de sus dos esposas y un papel para firmar que legalizaba el expolio de tierras. Cuando yo llegué, el ultimátum había vencido en vano, el papel seguía sin firmar y el comisionado meditaba qué hacer. Mi llegada no pudo ser más oportuna.

Mi oferta era tan sencilla como sus obligaciones: cincuenta dólares por semana, pagaderos los sábados, a cambio de mostrarse a caballo durante la función. Suyo sería todo lo que obtuviera por autógrafos y fotografías. No le diré que discutimos las condiciones. Conmigo, Toro Sentado volvería a revivir todos los días un momento de gloria en la vida de su tribu. Quedándose en la Reserva recordaría cada día las condiciones de su derrota. Añadiré que en el último momento le prometí una entrevista con el Presidente Cleveland. Eso le decidió: acaso pensó que de jefe a jefe sería más fácil explicarle por qué no iba a firmar ese papel.

Toro Sentado asistía todos los días a la recreación de Little Big Horn, impávido sobre su cabalgadura incluso cuando el público rompía en abucheos hacia él. Durante los cuatro meses que estuvo con nosotros, nos robó con su silencio el protagonismo a Annie Oakley y a mí. Nuestro circo no era ya uno más entre muchos: éramos el espectáculo por antonomasia. No me costó mucho conseguir la entrevista de Toro Sentado con el Presidente Cleveland: las dos partes nos beneficiamos del encuentro y de la foto que lo inmortalizó. Solo Toro Sentado volvió defraudado.

De lo que hablaron a solas, nada repitió. Es fácil suponer que sus lenguajes eran muy distintos: uno quería recuperar sus tierras, el otro solo quería robarle un poco de su fama. Quizás valga con lo que Toro Sentado me dijo al despedirse. La frase estaba referida a un plural indeterminado. “Algunos de los hombres que he conocido son vanos y alocados. Otros, simplemente malvados. Todos son lo mismo para mí. Ellos parlotean en mis oídos, su ruido ha sido para mí como el del agua que fluye sin cesar”.

Arreglé también un encuentro con el general que durante seis años lo había perseguido hasta el Canadá. Toro Sentado no quiso acudir. Cuando lo apreté para que me explicara, me habló de unas mujeres que habían danzado hasta agotar los días y las noches. Esposas y madres de los guerreros muertos en la guerra con el general Crook. Creían que danzando sin cesar la tierra accedería a devolverles a sus maridos. Toro Sentado no creía que los muertos pudieran regresar, pero ¿quién cuidaría de ellas?, ¿quién las alimentaría? No hablaría con Crook, no.

Una sola vez había dado rienda suelta a su rabia en voz alta. Fue delante de una concurrencia de políticos y hombres de negocios que celebraban la culminación del ferrocarril. “Sois ladrones y mentirosos. Nos habéis despojado de nuestras tierras y nos habéis convertido en mendigos errantes”. El intérprete vio mi gesto, omitió traducirlas. Toro Sentado lo hizo a su manera: “Raiders. Liars”. El público lo disculpó: era un salvaje que no sabía hablar bien el inglés.

Los ojos de un salvaje se fijan en cosas que a las personas educadas nos pasan desapercibidas. A Toro Sentado le gustaba caminar por la ciudad después de la función. Los niños le seguían, como han hecho siempre en todas partes. Eso le molestaba mucho menos que contemplar su miseria. Lo que ganaba en mi espectáculo lo repartía entre los niños hambrientos que vivían en la calle. No comprendía que un pueblo tan poderoso tuviera tantos pobres. De ahí extraía una impecable conclusión: era vano confiar en las promesas del hombre blanco. Si los que más tenían permitían el sufrimiento de los que menos tenían, ¿por qué habrían de preocuparse por el bienestar de los indios, que no eran su pueblo?

Le impresionó el vasto mar, los largos muelles y los vapores que surcan el océano. Le expliqué que había otro continente al otro lado del mar que rebosaba de gentes, de guerras, de riquezas y de miseria. Comprendió que aquella muchedumbre de hombres ansiosos que marchaban hacia el Oeste era inagotable, que no la habían llevado sólo las locomotoras de las praderas, sino también las que cruzaban el mar. Acaso el mundo lo regía un demonio que empujaba a los hombres unos contra otros, y hacía infelices a todos. Si era así, el vapor era su aliento.

Toro Sentado volvió a Standing Rock cuatro meses después. Había ampliado sus conocimientos y perdido todas las esperanzas. Yo le regalé un caballo digno de un jefe y un saco de caramelos. Sé que añoró por siempre la sopa de ostras y el cariño de Annie Oakley, su hija adoptiva, a la que había nombrado Pequeña Tiro Fijo.

En las reservas, en todas las reservas desde Dakota hasta Nuevo Méjico, detrás de los soldados habían llegado los misioneros. Predicaban la agricultura y enseñaban el evangelio. Ambas semillas germinaban con dificultad. Las tierras eran ásperas y las azadas sólo servían para humillar a los cazadores con los recuerdos de la abundancia perdida. La Agencia India repartía raciones de alimentos todos los meses y vestidos una vez al año. No eran generosos, solo prudentes. El hambre, instrumento de rendición en el pasado, podía ahora ser acicate para la sublevación. Mientras tanto, el hombre blanco seguía presentando papeles para firmar que Toro Sentado rechazaba uno tras otro.

En algún lugar de las praderas, un indio que cuidada de su pueblo escuchó la historia de un Redentor y soñó que venía para salvar a los indios, traer la paz con el hombre blanco y restaurar los rebaños perdidos. Como un Bautista, como todos los Bautistas, no era el hombre lo importante, sino el mensaje. Era el mensaje que todos querían oír. Poco después, de una reserva a otra, las llanuras eran recorridas por chamanes visionarios predicando la buena nueva. La tierra se encaminaba a un nuevo renacer. Brotaría una nueva hierba y nuevos árboles. Desaparecería el hombre blanco y su ferrocarril. Volverían los bisontes, los antílopes y los caballos salvajes. Los antepasados, tantos y tantos como habían muerto por las balas y el hambre, resucitarían y se unirían a la fiesta de todos, bailando.

Había que danzar. Todos unidos en una danza interminable. Una danza secreta, escondida de los ojos del hombre blanco. Por doquier, desde Arizona a Dakota, los indios danzaban invocando al Espíritu. El mundo renace. La nación renace. El águila ha traído el mensaje a la tribu. El Padre dice así. Toda la tierra renace. Los búfalos vienen. Los búfalos se levantan. El cuervo ha traído el mensaje a la tribu. El Padre lo dice. Escucha, Él dice, los búfalos vienen. Allí lejos, los búfalos se levantan, los búfalos caminan.

Tan fuerte era la visión de los indios que los colonos blancos también la vieron. Sintieron miedo. La Agencia India prohibió las danzas. El ejército se acantonó en las reservas, dispuesto a luchar contra los fantasmas.

Toro Sentado descreía que los muertos resucitaran, pero creía en la danza. Una vez, aquella vez, él había danzado durante tres días consecutivos, lacerando sus brazos con cien heridas. Al cabo de esa danza, vio caer a tierra los soldados azules como saltamontes, como copos de nieve. Caían sobre la tierra, muertos. Y aquella visión se hizo realidad poco después por la mano de Caballo Loco y sus guerreros. Si eso había ocurrido una vez, ¿por qué no ahora?

Toro Sentado se incorporó a la Danza Fantasma. Danzó con ellos. Se supo que Toro Sentado danzaba. Todos sabían cómo sus danzas pasadas habían dado gloria y alivio a la tribu en momentos difíciles. Los espías también lo dijeron: Toro Sentado ha vuelto a danzar, más y más indios están danzando.

Toro Sentado se incorporó a la Danza Fantasma. Danzó con ellos. Se supo que Toro Sentado danzaba. Todos sabían cómo sus danzas pasadas habían dado gloria y alivio a la tribu en momentos difíciles. Los espías también lo dijeron: Toro Sentado ha vuelto a danzar, más y más indios están danzando.

Después de una tarde y una noche danzando, cayó exhausto. Entonces una alondra de las praderas se posó en un montículo a su espalda y le dijo: “Tu propio pueblo te matará”.

Aquella noche, un destacamento de policía india salió a buscar a Toro Sentado. En la madrugada, irrumpieron en su sueño y en el de su familia.

Toro Sentado dijo: “Iré con vosotros”. Pidió su mejor vestido. Pidió que ensillaran su mejor caballo, el que yo le había regalado. Ambos pormenores demoraron la salida hasta la primera luz del día. Los que habían danzado aquella noche acudieron con la primera luz del alba y rodearon la casa y al destacamento que la rodeaba. Esperaron.

Toro Sentado traspasó la puerta flanqueado por el Teniente Cabeza de Toro y el Sargento Cabeza Rapada. Cuarenta policías indios vestidos de azul abrían pasillo entre la multitud.

El destino le salió al encuentro a Toro Sentado por boca de su hijo. Aquél al que había entregado el rifle nueve años antes, lo apostrofó ahora. “Tú te llamas bravo. Tú has jurado que nunca te rendirías a un casaca azul, y tú ahora te entregas a unos indios con uniforme azul”.

Toro Sentado se detuvo, sobrecogido. Contempló la multitud que lo rodeaba: todos caminarían por el fuego si él lo pidiera. Todos esperaban su palabra para hacerlo ahora mismo. No pudo resistir su voluntad. Dio la orden, o la acató. En el tiroteo que siguió, una bala le atravesó la cabeza.

A las últimas palabras del Coronel Cody siguió un largo silencio que a mí me pareció obligado respetar. Entendí hasta qué punto aquel hombre añoraba el sol y el aire libre de las praderas. Él comprendía ahora que su circo no era menos ilusorio que la Danza Fantasma de los indios, pero sí mucho más abyecto.